カメラの蓮じい|伊豆下田の偉人・下岡蓮杖プロジェクト

伊豆下田の偉人「下岡蓮杖」を全国へ。カメラの祖、下岡蓮杖プロジェクト

平成26年度小規模事業者地域力活用新事業 ∞ 全国展開支援事業

下岡蓮杖紹介 Renjyo Shimooka

下岡蓮杖(1823年~1914年)

幕末~明治時代の写真家。

文政6年2月12日 伊豆下田生まれ。

玉泉寺のアメリカ領事館に勤め、総領事ハリスや通訳官ヒュースケンを通じて西洋の文化に目覚める。

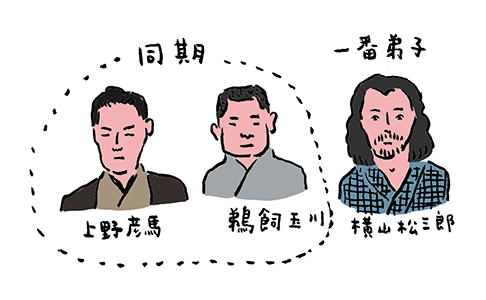

横浜でアメリカ人写真家ウィルソンからカメラを入手、文久2年(1862年)に写真館を開業。江戸の鵜飼玉川、長崎の上野彦馬とともに職業写真家の先駆者とされ、横山松三郎、臼井秀三郎、鈴木真一、江崎礼二など日本写真史に名を残す優秀な写真家を育る。

大正3年3月3日、92歳で死去。

下岡蓮杖銅像・下田公園内

伊豆下田「下岡蓮杖という、たからもの」

伊豆下田は開国のまちとして知られ、美しい海と新鮮な海産物、温泉や歴史情緒ただようまちなみと、たくさんの魅力にあふれています。 下田ゆかりの歴史的著名人も多く、開国のきっかけをつくったペリー提督をはじめ、吉田松陰、坂本龍馬、勝海舟などが下田を舞台に歴史を動かしてきました。

そんな激動の時代に、下田に生まれたもう一人の偉人がいます。

下岡蓮杖。商業写真の開祖として知られる写真師です。 まだまだご存知ない方も多いと思いますが、下田にとって、下岡蓮杖はその事績はもちろん、人間味あふれる人柄や、波瀾万丈な生きざまも含めて貴重な遺産的存在です。その事績をたたえ、下田公園内には蓮杖の像が建てられています。

現在は誰でも簡単に写真を写せる時代ですが、その技術がどうやって日本に伝来し、広まっていったのかはあまり知られていません。 蓮杖はもともとは絵師だったのですが、一枚の銀板写真を見たときに「写実というならば、いくら絵筆をもって苦心してもこれにはかなわない」と衝撃をうけ、その日からただひたすらに未知の写真術の修得に燃え、半生を費やした情熱の人です。

幕末から明治にかけての日本。西洋諸国から開国を迫られ、一気に西洋文化が入ってきたその頃。伝来した写真術は、妖術だの魔術だのと囁かれ、敬遠されていましたが、蓮杖は「新しい時代の到来」と下田を飛び出し、もう一つの開港の地、横浜にて、その秘術を用いて、日本で初めて写真を商いとする写真館を開きました。蓮杖が、日本の商業写真の開祖といわれるゆえんです。

蓮杖は、写真のほかにも、油絵、石版画、喫茶店、ビリヤード、牛乳製造、乗合馬車など、時代の最先端の事業を興した商才の人でもありました。 また、現在残されている蓮杖の肖像写真には、自分の身長以上に大きな杖を持っている姿が複数ありますが、なぜそんな杖を持っていたのか、蓮の杖と書いて「蓮杖」という名前にまつわるエピソードなど、数々のユニークな逸話があります。

これまで、そうした蓮杖の人となりや生涯、下田との関係について語られる機会はあまりありませんでした。これを機会に、蓮杖と下田、そしてその生涯について興味をもっていただければ幸いです。そして、ぜひ、彼が生まれ育った下田のまちを訪れてみてください。写真好きの方は、カメラ片手に蓮杖ゆかりの地を歩いてみてはいかがでしょう。きっと、カメラを向けたくなる風景に出会えると思います。

蓮杖、その生涯1 〜絵師を志した青年期〜

下岡蓮杖は文政6年(1823)、下田・中原町の桜田家の三男として生まれました。幼名は 久之助(ひさのすけ)。桜田家は代々、下田の廻船問屋の一軒であり、父與惣右衛門(よそえもん)は諸国廻船の取締りだったと伝えられています。そのため下田の同じ問屋衆と共に相州浦賀御番所の船改め役人をしていました。

久之助は一般の子供とは違って幼い頃から絵が好きで、毎日浜辺へ出かけては白砂に小枝で絵を描き、放っておけば朝から日が暮れるまで没頭しているような子供でした。

当時の下田の商家の二男三男はその多くは江戸に奉公に行かされます。久之助も十二歳の年に江戸の足袋屋へ丁稚奉公に行かされます。しかし、来る日も来る日も客の足を洗って、足の寸法を測るという日々に飽き飽きしていたある日、いつものように客の足を手にしてハッとします。

「この世の中には先生と呼ばれる多くの人々がいる。なのに自分は人の足をうやうやしく捧げて、その足袋の寸法を計るのにこれほどの経緯と努力を払わなければならない。そんな商売では一生うだつがあがらない...」 そしてある日のこと、久之助は下田の生家へ帰ってしまいました。

下田に戻った久之助は、天保8年(1837)、下田に設けられた台場(海防用の砲台)付の足軽になります。翌年、台場が廃止され解雇されてしまうのですが、ひまさえあれば、懐に忍ばせた綴紙と矢立で絵を描いていた久之助をあわれに思ったのでしょう。当時の同心・畑繁八郎の紹介で、江戸の浜町で御用絵師をしていた狩野 董川(かのうとうせん)に入門します。 狩野 董川といえば、狩野派の大看板にして徳川幕府お抱えの絵師。願ってもないチャンスと、意気揚々と江戸へ向かったのでした。

蓮杖、その生涯2 〜人生を変えた一枚の写真〜

久之助は董川のもとで修業を積み、その才能が認められ董圓(とうえん)の号を与えられるまでになったのですが、一枚の銀板写真が久之助の人生を一変させることになります。

「この絵は息を吹きかけると、画像が消えてしまうと伝えられているので注意せよ」

そう言われて見せられたのは、オランダ渡りの一枚の鏡面に描かれた男子上半身が精巧に表れていたものでした。生まれて初めてみる銀板写真(ダゲレオタイプ)でした。その迫真性に大きな衝撃を受けた久之助は、「写実という点では、これにかなうものはない」と、未知の時代の到来を予感しました。

聞けば、日本ではまだ誰も試みてはいないという。ならば、自分が先駆けてこの技術を修得し、日本の嚆矢になるのも夢ではない。大きな野望を抱いた久之助は、絵筆を折り、写真術をわがものにすることを決意。21歳のときでした。

銀板写真はオランダから長崎に渡来した。長崎に行けばこの技術を学べるに違いない。そう考えた久之助は、師の董川の許しを得て長崎へ写真研究のために旅立ちます。しかし、道中で旅人の口伝えで「外国船が江戸湾の浦賀にやってくる」と耳にし、長崎に行かずとも、父のいる浦賀に行けばそこで銀板鏡の術を学ぶことができるのでは、と考えを改め、浦賀へと向かいました。

父のもとで働く叔父の世話で再び足軽(御番所平根山砲台勤務で港の監視役)になった久之助は、「ここに外国船がやってきて外国人に接することができれば、写真術を知ることができるに違いない」という望みを託し、毎日、望遠鏡で沖を凝視する日々が続きます。

弘化三年(1846)、アメリカの船が二隻、久里浜に投錨することが発見されて、久之助は幕府より「浦賀にまいる異国船の様子をすべて絵図に書き取るよう」との任命を受け、軍艦に乗り込み艦内の様子を写生するなど、外国船に接近する機会はありましたが、念願の写真術については知るチャンスはありませんでした。

蓮杖、その生涯3 〜黒船来航、ふたたび故郷下田へ〜

このまま無為に過ごしているわけにはいかない。久之助は再び浦賀の足軽を辞して、やはりオランダとの唯一の貿易港である長崎に行くことにします。

その頃、嘉永6年(1853)6月、ペリー提督率いる黒船5隻が浦賀沖に投錨。浦賀周辺の住民にとっては外国船の到来は二度目でしたが、まっ黒な船体で、黒い煙をもくもくと吹き出す姿に仰天し、「とうとう江戸が攻撃される!」と風説がたちまち広まりました。

ちょうどその頃、相州津久井にいた久之助もその噂をききつけ、再び混乱の浦賀へ戻ることに。ペリー提督は幕府に開国を迫り、一年後、その回答を求めてふたたび来ることを幕府に告げて、数日後に江戸湾から退去します。

浦賀に急いで戻ってきた久之助は、まっ黒な煙を吐きながら外輪で走る船を見ながら、「このような仕掛けの船を操る人間なら、当然、写真術も知っているに違いない」と考え、やはり浦賀で機会を待とうと考えたのでした。

ペリーが開国を迫ったその翌年(1854年)2月、歴史的瞬間が訪れます。 約束どおり神奈川沖にやってきたペリー艦隊は、幕府に対し、速やかに通商条約を締結するよう通告。幕府は開国を余儀なくされ、ついに下田と箱館(函館)を開港することを決定し、ペリー提督に通告します。これに満足したペリー艦隊はアメリカへ帰国。やっと浦賀は平穏を取り戻したのですが、久之助は結局、写真術を学べないままでした。

すでに30歳になっていた久之助。写真術の嚆矢たらんと決意してから9年が過ぎていました。しかし、そこは執念の人。なんとしても写真述をわがものにしてみせるという野望の火が絶えることはありませんでした。「開港することになった下田に行けば、外国人に接する機会もあるはずだ」と、故郷下田へ戻ってきます。

そして、ようやく悲願の第一歩となるチャンスがめぐってきます。 下田玉泉寺に領事館を構えた日本総領事ハリスの御馳走係として三度、下田奉行所の足軽として採用されたのです。

蓮杖、その生涯4 〜ついに写真術を教わる〜

ハリスにはヒュースケンという通訳兼書記官が同行していました。あるとき、「玉泉寺のヒュースケンが銀板写真の技術を知っているらしい」と聞きつけ、久之助は給仕役を務めながら「どうにかしてあの異人に接近する手立てはないものか」と策を練る日々が続きます。

この頃、開港したばかりの下田には、アメリカ本国の船もたびたび来航し、欠乏所( 航海上必要な薪、水、食料、石炭、漆器、織物、陶磁器などを 売るための市場。 下田市内のレストラン「平野屋」に跡地碑 があり、指定文化財となっている)に酒などの物資を買い求める者もいて、久之助はそうした船員たちの歓待や世話もしなければならず、時には彼らを下田のまちに案内することもありました。

そんななか、久之助はヒュースケンと親しくなり、写真術を教えてもらう機会を狙っていました。面会の機会を得た久之助は、ヒュースケンに「どうしても写真術を知りたい。教えてはくださらぬか」と身ぶり手ぶりで懇願。久之助の求めを理解したヒュースケンは、黙って肯きました。「このことは幕府に知られたらまずい」そう考えた久之助は、巌山( 玉泉寺の裏山。昔石切場のあった場所といわれている) の山中の誰もいない場所で落ち合うことにしたのです。

いよいよその日。

ヒュースケンは平らな、少々広く切り開かれた場所を見つけ、近くの木の枝を三本折って、三脚らしきものをこしらえ、その上に紙を使った函(カメラ)を乗せました。そして、久之助が持参した銅板鏡を手に、久之助をその函から話して立たせ、「身動きせずに数分間立っているように」と指示。手で鏡のふたを示し、ふたを取り外して数分後にふたをするしぐさをしたのち、「こうやって銀板鏡に写し、それを薬で処理すると絵ができる」と説明しました。さらに、撮影したガラス板を暗室で現像できることも説明してくれました。

ようやく写真が写るしくみを教わった久之助でしたが、あくまでも撮影の様子を模したもので、本物のカメラを使って撮影の実際と現像の方法を再現したものではありませんでした。それでも、写真の何もかもがわからなかった頃に比べたら、大きな進歩です。

さっそく久之助は、自分でもカメラとなる函を作り、竹筒をはめてそこにメガネのレンズを入れ、函の中には鏡を設置して、ヒュースケンに教わったとおりの自家製カメラをこしらえました。実際に写真は撮れないものの、撮影の原理をこれで研究することができたのです。

「道のりはまだまだ遠いに違いない。しかし、これでようやく、自分が求めてやまない写真術修得の第一歩を踏み出したのだ」

大いなる希望と勇気を胸に抱いた久之助の心中を察したのでしょう。

蓮杖、その生涯5 〜初めてのカメラ。そして撮影成功!〜

久之助は自分で製作した暗函カメラを使って、写真術の研究に励みました。しかし、何度も撮影を試みるのですが、うまくいきません。

そうこうするうちに、日本はさらに開国の道を余儀なくされていきます。西洋諸国からの再三にわたる開国要求をこれ以上無視できなくなった幕府は、安政6年(1859)7月1日に横浜を開港。これにともない、下田の領事館は閉鎖し、ハリスとヒューストンは下田を離れて江戸へ行くことになりました。

「このまま下田にいても、写真鏡を手にすることはできない。開港した横浜に行こう。きっとヒュースケンもやがてやってくるに違いない」

そう考え、横浜行きを企てますが、しばらくは下田奉行の下番役として奉公しなければなりませんでした。これは外国の艦船へ出張し、検査をする仕事でした。

同年11月、江戸城本丸が焼失。その再建工事にあたり、城中の復元されたふすま絵を描くように依頼された狩野 董川は久之助を呼び寄せ、その仕事を手伝うことに。この仕事の報酬として金百両を受け取ると、久之助は文明開化の激しい波が押し寄せる横浜へ向かったのです。

横浜に着いた久之助は、どのような方法を使ったか明らかでありませんが、横浜居留地に来日したばかりのショイヤーというアメリカ人雑貨貿易商の家に、丁稚のようにして住み込むことになりました。しばらくして、ショイヤーの商館に宣教師ブラウンの紹介で、職業写真家J・ウイルソンという英国人がやってきます。久之助はショイヤー夫妻を通じて、ウイルソンに写真術を教えてほしいと頼みますが、同業者が増えるのを嫌がるウイルソンはいい顔をしません。それでも、宣教師ブラウンの娘がウイルソンについて写真術を学ぶことになると、そこに便乗するかたちで久之助もようやく写真を学べるように。

ところが、ウイルソンはまったく暗室作業などの肝心な技術を久之助に教えようとしません。

いつになったらウイルソンから習得できるのか……。焦燥のなかにいる久之助に悲報がもたらされます。下田で最初に写真技術を教えてくれた通訳兼書記官のヒュースケンが、麻布の公使館善福寺を襲った浪士に斬殺されたというのです。

無念さと悲しみに暮れる久之助。そんななか、日本での営業を断念したウイルソンが日本を離れることになり、「せめて写真機材と薬品類を久之助に」と譲ることを提案します。譲り受ける資金がない久之助は、自分の描き上げた86枚の日本の風景画や風物画をウィルソンに譲渡することで、機材と薬品類を手に入れることに成功しました。

こうして初めて本格的な写真機を持つことができた久之助は、ウイルソンが写真館を営業していた場所で、いよいよ本格的な撮影から現像までの研究を始めます。

そしてウイルソンが調合し残した薬品を使って現像処理を行い、見事に写真撮影に成功したのです。

「これで写真を商いとして生活ができる」

自信を得た久之助は、所帯をもつことを考えます。

下田の人の紹介で美津という女性を妻に迎え入れ、横浜の戸部で新生活を始めます。

37歳のときでした。

蓮杖、その生涯6 〜最後のチャンス。とうとう撮影に成功!〜

写真術を会得し、新妻を迎えた久之助はきっと天にも昇る心持ちだったことでしょう。しかし、ここで大きな壁にぶつかります。写真術を完全に自分のものにするため、再び自宅で写真撮影を試みるものの、何度やってもうまく写すことができないのです。

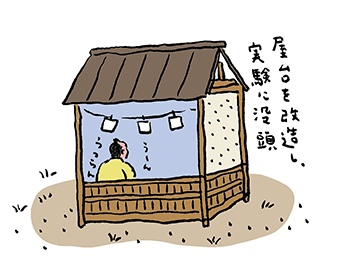

資金が乏しかったため、自宅の雪隠(トイレ)をふさいで暗室代わりにしたのですが、いざ写真を撮るため薬品を溶こうとして重要なことに気づきます。

「撮影に成功した写真は、ウイルソンが調合して残してくれた薬品を使ったのだった。しかし、調合された薬品はすでに使い果たしてしまった。これからは自分で調合しなければならないが、肝心の配合分量がわからない……」

途方に暮れる久之助でしたが、落ち込んでばかりはいられないと、自分の勘で調合を試すことに。試行錯誤を繰り返しながら、来る日も来る日も実験を重ねますが、いっこうに写りません。

道具も薬品も揃っているのに、なぜだ……。薬の配合だってあれこれ試しているのに、現像したものはうっすらとも写っていません。

そのうち、勝手にトイレを改造していることが家主にばれて立ち退きを要求されてしまいます。あわてて元通りに戻し、中古の引き屋台を買って暗室用に改造。その後も毎日、現像の実験に没頭し、わずかの蓄えはあっという間に尽き、借金がかさむ一方です。

写真機を譲り受けてほぼ1年が過ぎ、薬品の残りもごく少量に。

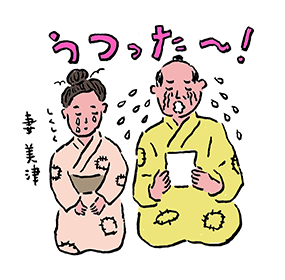

「1年かけてあらゆる調合を試してきたが、いまだに一度も写すことができない。残っている材料でできるのは、あと2枚限りだ。これで失敗したら、夜逃げするほかない」

覚悟を決めて、妻の美津にそう打ち明けると、美津は黙ってうなずき、荷物をまとめ始めました。

久之助は全薬品の残量を書き留め、「どうか写ってくれ」と念じ、自宅の外を撮影し、暗室で現像液に浸しました。写ってくれ、頼む……。するとどうでしょう。写したものの形がはっきりと現れてきました。

「やった!成功した!写真が撮れた!」久之助は飛び上がって喜ぶと、その一枚を妻に見せ、夜逃げする必要はないと伝えます。美津は恐る恐る写真をのぞきこみ、本当に成功したことがわかると、喜びと安堵の涙を流しました。

蓮杖、その生涯7 〜日本人初の写真館を開業〜

ようやく写真術をわがものにした久之助は、かねてから考えていたように自分の号を「蓮杖」と改め(エピソード参照)、すぐにでも写真撮影場の開業をと意気込みますが、先立つ資金がありません。

そこで、金策のために下田へ帰り、親戚や友人らを訪ね、成功した写真を見せると、いくらかのお金を借り集めることに成功。加えて、久之助が下田奉行所の下番役に就いていた頃の特別手当て精算分のお金が渡されることに。それらの資金を元手に、写真に必要な薬品などを買いそろえ、横浜へ戻ると、野毛の狭小な空店を借りて、初めての営業写真館を開業する準備が整ったのです。

店には看板が必要だ。せっかく作るのだから、人目をひくインパクトのあるものがいい……。そうだ、日本の象徴でもある富士山をあしらったデザインにしよう。外国人にも受けるだろうし、日本一の富士。縁起がよいではないか。

そう考えた蓮杖は、写真館を開業。文久元年(1861)の暮れから翌年の春にかけてのこと。

じつに18年にもおよぶ辛酸の末に、ようやく夢がかなった38歳の蓮杖。日本初の商業写真家が誕生した瞬間です。

しかし、最初はさっぱり客がきませんでした。まだまだ写真を知らない日本人が多く、知っていても不気味な妖術だとか、写真に写ると魂を吸い取られるなどという風説がまことしやかにささやかれていたのです。

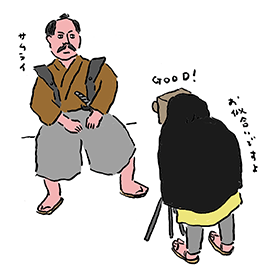

そこは商才の人、蓮杖。ただ客を待っているだけではダメだと知恵をはたらかせ、横浜の風景を撮影し、みやげ品として売り出すことを考えたり、外国人客の気を引くために、着物を着せたり、侍姿を演出するなど、今でいうコスプレサービスをしたり、撮影背景も座敷風にしたり、屏風や石灯篭などの小物を使って客の要望に合わせるなど、さまざまな工夫を凝らしました。

そのうち、居留地の外国人や水兵などが、ちらほらと写真館を訪れるようになり、「あそこで写真を頼めば、さまざまなジャパニーズスタイルをアレンジしてくれる」と評判も上々で、たくさんの外国人客でにぎわうように。

野毛の店舗が手狭になった蓮杖は、横浜の中心街でもある弁天通に移転します。

新生「全楽堂」はまたたくまに繁盛店に。日本人の写真に対する偏見も薄れ、外国人だけでなく日本人の客足も増えてきた頃、妻みつに待望の子どもが生まれますが、数日後に亡くなってしまいます。気落ちしているみつを慰めようと同日に生まれた子を養子にもらいます。みつは産後の肥立ちが悪く、撮影助手ができなくなっていました。蓮杖一人では客をさばき切れなくなってきたある日、一人の若者が蓮杖の写真館を訪ねてきます。

横山松三郎。のちに蓮杖はたくさんの弟子をとり、自分と同じ商業写真家を育てますが、松三郎はその一番弟子となる青年でした。

蓮杖、その生涯8 〜同時代の写真師と、弟子たち〜

横山松三郎は択捉(えとろふ)島生まれで、箱館(函館)で従軍カメラマンE・ブラウンの撮影した写真を見て、写真術習得を志した人物です。

松三郎は、横浜で蓮杖が全楽堂を開業し、すでに海外にもその名が伝わっていることを知り、26歳で蓮杖の門を叩いたのでした。

蓮杖は、松三郎がかつての自分と同じく、洋画を心得た絵師にもかかわらず、初めて見た写真に衝撃を受け、写真術の修得に熱意を燃やしていることを知り、快く門弟子として迎え入れます。そして、十数年の歳月を費やしてやっと身につけた写真技術のすべてを惜しみなく松三郎に伝授したのです。

日本の写真史では、よく「西の上野彦馬、東の下岡蓮杖」といわれます。

彦馬は蓮杖より15歳年下の1838年長崎生まれ。銀板写真(ダゲレオタイプ)を初めて輸入した上野俊之丞の息子で、オランダ語を通訳 名村八右衛門(なむらはちえもん)らに、オランダ軍医ポンペに化学を学んだのち、写真術の研究に着手。蓮杖は化学の知識に乏しく、ほぼ独学で写真術を獲得しましたが、彦馬は化学の知識を身につけたうえで、写真術を修得した点が大きく異なります。

彦馬は蓮杖が横浜で写真館を開業した翌年(1862)、長崎の自邸に営業写真館「上野撮影局」を開業。長崎に滞在する外国人だけでなく、坂本龍馬、高杉晋作ら、数多くの幕末の志士たちの肖像を撮っています。対する蓮杖の写真は、市井の人々や風景が多く、また絵師の技術を活かした着色写真も特徴です。歴史的人物をたくさん撮っていた彦馬に比べて、知名度が低いのはその作風ゆえなのかもしれません。

もう一人、日本における写真術の開祖をいわれる人がいます。鵜飼玉川(1807〜87)です。横浜居留地で雑貨店を営むかたわら、日本で最も早い営業写真館を開いたアメリカ人フリーマンに写真術を学び、蓮杖と同年の1861年、江戸薬研堀(やげんぼり)で写真館を開業(*だたし、三人の開業時期については諸説あり、誰が日本初の商業写真家であったかは明らかではありません)。

いずれにせよ、ほぼ同時期に日本の商業写真の歴史がひらかれたことは間違いなく、 その黎明を担ったのは、 鵜飼玉川、上野彦馬、下岡蓮杖などの三人なのです。

蓮杖の功績は、門下から次世代の写真師を多く輩出した点も大きいでしょう。一番弟子の横山松三郎をはじめ、鈴木真一、江崎礼二、中島待乳(まつち)などは、明治期に活躍した写真師たちはみな、蓮杖に写真の手ほどきを受けたのでした。

蓮杖、その生涯9 〜千客万来!の黄金時代〜

蓮杖の横浜の写真館は繁盛が続いていましたが、最初の子どもを出産してから産後の肥立ちが悪く体調を崩していた妻、美津のために、横浜の写真館を閉じて、夫婦の故郷である下田に移り住むことにします。慶応元年(1865)の秋のことでした。ちなみに、初産の子は男の子でしたが、数日後に亡くなってしまいます。気落ちした美津のために、同日同時刻に生まれた子どもを養子としてもらい、太郎次郎と名づけて育てました。

蓮杖は下田でも小さな写真場を開きます。下田ではまだ写真妖術説がささやかれ、なかなか写真に収まる人は少なかったのですが、蓮杖が自らカメラの前に立って自画像を写し、その写真を玄関先に飾ると、少しずつ蓮杖に写真を依頼する人が増えてき、自分も写真術を修得したいと入門する弟子も出てきます。蓮杖の親戚である臼井重蔵(のちの臼井秀三郎、臼井蓮節)、船田万太夫らです。船田は屋号を「阿波屋」と称し、後日、初代から3代目まで下田で旅館兼写真館を営業していましたが、その後廃業し、現在はその場所は有料駐車場となってしまっています。

しばらく下田で暮らすうちに、妻の体調も回復に向かいます。そんなある日、蓮杖は自分の姓を「桜田」から「下岡」に改めることにします。名前にまつわるエピソードについては、下記【蓮杖おもしろエピソード2「下岡蓮杖」誕生秘話】をご覧ください。

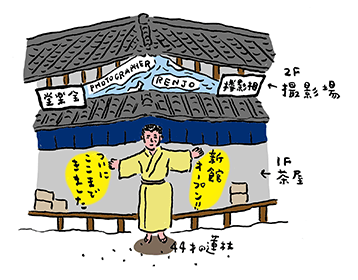

慶応3年(1867)、ふたたび蓮杖は横浜に戻り、横浜本町通(現在の馬車道)にて写真館を再開業します。蓮杖、黄金時代のはじまりです。

新館は、瓦ぶきの総2階建て。右には「相影楼」、左には「全楽堂」の額の看板を掲げ、その間には、弁天通の本店と同様に富士山の形を大看板に「PHOTOGRAPHER RENJO’S BRNCH HOUSE」と英文字で記しました。また、二階の軒下に「PICTURES JAPAN UP STAIRS」と掲げ、2階が撮影場だとわかるようにしました。

1階の店は茶屋を兼ね、錦絵や小間物などを取り揃えたほか、絵師の腕を活かして、日本画や洋画を描いて展示。また、横浜の風景や風物のガラス写真に日本画技法を用いて、油絵具で薄く着色をした写真を土産物にと販売。これは日本を訪れた外国人にたいへん人気で、のちに「横浜写真」といわれるようになります。

オリエンタルな日本のイメージを強調したこの横浜写真で、蓮杖の写真館は大繁盛。その名は欧米まで知れ渡りました。

蓮杖が語ったことを山口才一郎がまとめた『写真事歴』によると、明治初期にかけての写真館は文字通り「千客万来」状態だったようです。

「客日々に群集し毎朝門を開かざる前より客来り日没するも尚跡を絶たず力士雲龍不知火両国朝日嶽俳優高助多賀之丞輩亦屢々(しばしば)来り写すに及べり」

と記されているように、開店前から日没まで、客がひっきりなしに訪れ、力士や俳優なども度々訪れてひいき客になってくれました。

蓮杖、その生涯10 〜東京での晩年〜

蓮杖は3つの写真館を経営し、いずれも大盛況。多大な財を築いていきましたが、商才に長け、また新奇を求める性格もあって、外国人向けの錦絵本を製作して売り出したり、日本三景や東京名所などの油絵を描くなど、アイデアマンぶりを発揮。日常の営業写真のほかに風景写真や風俗写真をたくさん撮影し、販売して、その財力を拡大していったのです。

この頃の写真は数多く残っており、代表的な作品として湯島聖堂や泉岳寺義士像などがあります。

門弟たちに写真館を任せられるようになっていたのもあったのでしょう。蓮杖は写真から離れ、次々に新しい事業をはじめます。

あるとき、外国人客が馬車で写真館に乗りつけたのを見た蓮杖は、「このような馬車が走れば、人々の新しい交通手段となる」と考え、馬車を輸入し、東京〜横浜間の乗合馬車屋の営業を開始。写真館前の本町通駒形橋詰から新橋まで、およそ4時間で走らせた乗合馬車は、文明開化の新事業として脚光をあびました。明治2年のこと。本町通が「馬車道通り」と呼ばれるようになったのは、蓮杖の乗合馬車がこの通りを走っていたことに由来します。

さらに好奇心旺盛な蓮杖は牛乳販売、喫茶店、ビリヤード店、石版印刷など、次々と新しい事業を手がけます。

明治8年(1875)2月18日、妻の美津が亡くなると、横浜の3つの写真館を弟子たちに譲り、翌年の明治9年、東京浅草に転居します。蓮杖53歳のときです。(明治8年末という説もあり)

この頃、浅草の花屋敷通りには、大勢の写真師が店を連ね、腕を競い合っていました。一つの東京名物となり、観光客がここで写真を撮って帰るのが浅草見物コースになっていたほどです。

蓮杖は花屋敷通りに軒を連ねて営業する写真師を見てまわり、新世代の写真師たちの技術的進歩に驚き、自分の技術はもはや過去のものであることを悟ると、この地で写真館を開くことをあきらめます。

しかし、どこまでも新奇を求める蓮杖は油絵茶屋を開き、評判を呼びます。店内には、蓮杖自身が描いた大きな戦争油絵(パノラマ絵画)や、複写して油絵の具で着色した摸擬作、弟子の横山松三郎やほかの絵師による油絵も展示され、いわばギャラリー喫茶のはしりといえるでしょう。

再び絵筆をとった蓮杖は、パノラマ絵画をたくさん描き、茶屋に展示販売し、晩年の生計を立てました。

その頃、蓮杖があとにした横浜では、世代交代した写真師たちが新時代に合った商業写真をとさまざまな工夫を凝らし、蓮杖の門弟らが盛業を誇っていました。

弟子たちは師匠のアイディアを受け継ぎ、写真撮影だけでなく、名勝風景写真や土産物アルバム、着色をほどこしたものなどを製作販売し、人気を博していたのです。

蓮杖が世の風俗を一枚の写真に収め、美しく着色して売り出した土産用写真は、蓮杖が東京に移住してしばらくしたのち、横浜写真として大ヒットし、どの写真師たちもより優美な横浜写真を求めて競い合い、欧米諸国に広めました。

蓮杖は晩年、「自分は生まれてくるのが早かった。あと20年遅く生まれていたらよかったのに」というようなことを口にしていたそうですが、蓮杖が常に新奇を求め、新事業を興してきたことは、失敗が多かったですが、時期尚早だっただけで的外れではありませんでした。

大正3年(1914)3月3日。蓮杖は、東京浅草の自宅にてその生涯を閉じます。享年91歳。じつに、文政から大正までさまざまな時代を生き抜き、幕末の開港地横浜で、上野彦馬、鵜飼玉川と並び、最初の写真師として名乗りを上げた蓮杖は、まさに日本の写真の開祖であり、下田が誇る歴史的偉人なのです。

蓮杖おもしろエピソード1 蓮杖の「杖」

好奇心旺盛で、商才に長けた蓮杖。残された資料などから、その人柄が垣間見られる逸話がいくつかあります。ここからは、そんな蓮杖にまつわるユニークなエピソードを紹介します。

蓮杖の肖像写真には、自分の身長以上に大きな杖を持っている姿が複数あります。非常に印象深い杖ですが、これは蓮杖が30歳のときに江戸神田の木工師に依頼して作ったものです。

ところどころにねじれやくびれのある武骨なこの杖は、唐桑の木で蓮(はちす)の根を表したもので、約五尺三寸(160.59cm)の高さがありました。

杖には、「野路山路わけてたどらし、色も香も清き蓮の根を杖として」と刻されています。これは、蓮杖が絵師始業中の狩野 董川の門下生だったおり、江戸浜町の日画塾で講師成島柳北が講義中に披露した、柳北の祖父である司直の詞といわれています。

このとき蓮杖は足軽として、浦賀の物見台から沖合の監視をしていたのですが、相模湾大地震(嘉永6年2月2日)が起き、ハシゴから落ちて足を挫いてしまいます。痛む足を木の枝でかばいながら任務についていましたが、そのときこう思います。

「写真を撮る技術をいまだに知ることができず、その術を知る外国人にも会えないまま。ただただ本意ではない足軽をして無為に過ごしている自分は、いったい何を心の杖にしていけばいいのか……」

そして、思い至ります。

「そうだ。私の心の杖は、師匠ではないか。このことを忘れないために、自分の杖をつくろう。杖は師匠だから自分より大きくなければいけない」

そうして手にしたのが、蓮の根を表した杖だったのです。

蓮杖おもしろエピソード2 「下岡蓮杖」誕生秘話

蓮杖は本名を、桜田久之助といいます。 なぜ、下岡なのか。なぜ蓮杖なのか。名前にまつわるエピソードは諸説あり、いずれも不確かなものばかりなのですが、それは晩年の蓮杖が自分の半生を人に語る際にあれこれと吹聴していたことが原因の一つといわれています。事実が曖昧なのは蓮杖研究者にとっては困ることですが、つい武勇伝を語ってしまう、ちょっとお茶目な蓮杖の一面が垣間見られるのではないでしょうか。

名前にまつわる逸話のなかでも、有力とされる話をご紹介します。

蓮杖の幼名は久之助といい、「蓮杖」と名乗るようになったのは、自力で写真撮影に成功した38歳のときでしたが、それより以前に「写真の秘術を会得した暁には、蓮杖と号を改めよう」と決めていたようです。

江戸神田の木工師に蓮根の形をした杖をつくってもらった話をエピソード1でしました。蓮杖の「蓮」は、この杖にも関係しているのでしょう。自分の身の丈よりも大きな杖、それはつまり我が師である。久之助はそう考え、この杖を片時も離しませんでした。

「私の師匠は、この杖だ。蓮と杖……。そうだ!写真技術をわがものにした暁には、号を『蓮杖』と改めよう」

こうして蓮の根のような杖を持ち、写真術修得に燃えていた男は、その名を「蓮杖」としたのです。

桜田から下岡に改めたのも、下田でのことでした。

体調を崩した妻の静養のために下田に帰郷し、ふるさとで写真館を開いた蓮杖。

ある日、蓮の実を見て「蓮杖」と名乗る決心をした大安寺の蓮畑の前に立ち、思い出に浸っていると、ここでも“ひらめき”ます。

「これまで自分は「桜田久之助」(注・蓮杖は桜田家の三男)と名乗ってきた。しかし、幼少期は同じ下田の岡方村の土屋善助さんのところへ養子で出され、たいへん世話になった。このまま桜田を名乗るのは申し訳ない。うーん、下田の桜田、岡方の土屋、下田か岡方か……」

しばらく思案していましたが、「あ!自分の生まれた下田と岡方から一字を取って「下岡」とするのはどうか」

時に慶応元年(1865)、蓮杖42歳。下岡蓮杖の誕生です。

蓮杖おもしろエピソード3 商才の人

日本人に先駆けて写真術を修得し、商業写真の礎を築いた蓮杖。非常に商才に長けた人で、アイディアと行動力にあふれ、写真に飽き足らず、さまざまな新事業に挑戦しました。

より速い交通手段をと、乗合馬車を横浜から東京まで走らせたり、白黒でしかなかった写真に、得意の絵画技術を活かして着色し、明治から大正にかけて全盛を迎えた横浜写真の原点をつくったり、横浜に居留する外国人向けに乳牛を輸入して牛乳販売を始めたり、ギャラリー喫茶店やビリヤード場など、それまで誰もやらなかった西洋文化を取り入れた新事業をはじめます。

残念ながら、蓮杖が早すぎたのでしょう。そのビジネスも軌道にのせることはできず終わってしまいましたが、いずれもその後の日本で流行したことを考えると、先見性があったといえます。

蓮杖のビジネスセンスは、写真館でも大いに発揮されていました。

開業からしばらくの間は、ほとんどが外国人客でした。異国趣味の彼らが喜ぶ工夫をと考えたのが、着物や甲冑、刀を差したサムライなど好みの格好にさせて撮影するというものでした。背景にも凝り、屏風や行燈などの小道具を使って、雰囲気を出していました。現代でいうところの、コスプレ撮影ですね。

蓮杖はさらに、要望があれば、日本人の若い娘をモデル代わりに、並ばせて写したりもしてました。こうしたコスプレサービスに外国人は大喜びし、その噂は彼らの本国にまで届いていたようです。

蓮杖が撮ったと認められる写真は数多く残っています。

しかし、蓮杖はどこかいい加減なところがあったようです。着物の襟を間違って左前にし、左側に差すべき刀の大小を右に差すという外国人がいたり、座敷の上に下駄を置いてしまったり、屏風のそばに石燈籠を置くなど、日本人から見るとおかしなことをする外国人もいましたが、蓮杖が一応注意はするものの、本人たちが楽しんでいる様子なのを見て、「ま、いいか」とそのまま撮影することもあったようです。

そのため、今でも外国の書籍などに掲載されている写真で、おかしな日本風俗写真が残っているのは、このときの名残ではないかといわれてます。

もう一つ逸話を。蓮杖が下田で領事館の給仕役をしていた時代のこと。当時、日本では馬に蹄鉄をはめる習慣はなかったのですが、蓮杖(当時は久之助)が外国人の世話をしている最中、「西洋では馬に蹄鉄をはめるものだ」ということを知り、さっそく下田の鍛工を集めて、蹄鉄を鍛冶する技術を学ばせたといわれています。これが正しければ、日本の蹄鉄の歴史は、下田から始まったといえるでしょう。

カメラ